陰陽バランスの食材一覧――自然の力を取り入れて体と心を整える

東洋の伝統的な養生法では、すべてのものには「陰」と「陽」の性質があると考えられています。それは食材も例外ではなく、毎日口にするもののひとつひとつに、体を冷やす性質か温める性質かというエネルギー的な違いがあるとされます。この陰陽のバランスを理解し、自分の体質や季節に合わせて食材を選ぶことは、心と体の調和を保つうえでとても重要な手がかりとなります。

この記事では、陰陽の性質に基づく代表的な食材を、陰性・陽性・中庸の三つに分類し、それぞれの特徴と使い方のヒントを交えながら、わかりやすく紹介していきます。

陰陽の考え方と食材の分類の基本

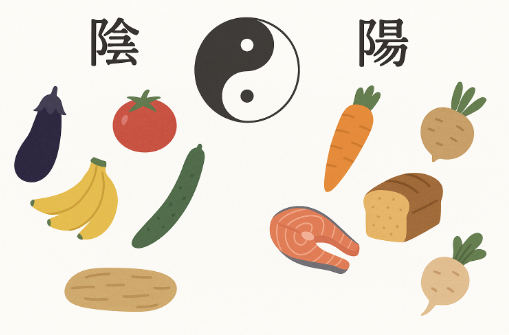

陰とは拡散・冷却・柔軟・湿潤といったエネルギーを指し、陽は収縮・加熱・硬化・乾燥といった性質を持つとされています。たとえば、夏に実る果物は水分が多く、体を冷やす作用があるため陰性に分類されます。一方、冬に収穫される根菜類は、体を温める性質を持ち、陽性に分類されます。

また、調理法によっても陰陽は変化します。生で食べると陰性が強くなり、火を入れると陽性に傾いていくため、同じ野菜でも調理法によって体への影響が異なります。このように、陰陽のバランスは固定されたものではなく、状況や季節、自分の状態に合わせて調整していくことが大切です。

陰陽バランスの食材一覧表

| 食材分類 | 食材例 | 特徴と作用 |

|---|---|---|

| 陰性 | ナス、トマト、きゅうり、スイカ、バナナ、白砂糖、コーヒー、緑茶、アルコール | 体を冷やし、気を拡散させる。暑い時期には適しているが、冷え性の人や寒い季節には控えめにする。 |

| 中庸 | 玄米、かぼちゃ、大根、人参、玉ねぎ、味噌、豆類、海藻、ほうじ茶 | 陰陽のバランスが取れており、常食に向く。季節や体質に左右されにくく、日々の食卓の中心に据えたい。 |

| 陽性 | ごぼう、レンコン、梅干し、しょうが、にんにく、みそ、自然塩、魚、鶏肉、根菜類 | 体を温め、気を引き締める。寒い季節や虚弱体質の人に適しているが、取りすぎると緊張感や熱性の症状が出ることもある。 |

この表はあくまでも基本的な目安であり、食材の陰陽は相対的なものであることを理解しておく必要があります。たとえばバナナは陰性ですが、寒い季節に少量食べる分には問題ありませんし、冷えを感じる人でも、火を通すことで陰性をやわらげることが可能です。

自分の状態に合わせた陰陽バランスの整え方

陰陽のバランスを整えるには、まず自分自身の体質や気分の傾向を知ることが大切です。体が冷えやすく、気力が湧かないときは陽性の食材を多めに取り入れて内側から温めるように心がけます。一方、のぼせやすい、イライラしやすいと感じるときは、陰性の食材を適度に取り入れて、余分な熱を冷まし、心を落ち着ける必要があります。

また、季節に応じた調整も必要です。夏は体が熱を持ちやすいため陰性を多めに、冬は冷えに対処するため陽性を多めにするのが基本です。ただし、どちらかに極端に偏るとバランスを崩してしまうため、日々の体調や気分を観察しながら、柔軟に食材を選んでいく姿勢が求められます。

陰陽バランスの食材と酸性アルカリ性の食材との関連性

陰陽バランスと酸性・アルカリ性(pHバランス)の食材分類は、どちらも食材の性質を見極めて心身の調和を図ろうとする考え方ですが、出発点や分類の軸が異なります。ただし、一部に重なりや傾向の一致は見られます。

陰陽バランスとは

陰陽の考えは東洋思想(とくに中医学や陰陽五行)に基づき、食材を「冷やす・拡散する・水分が多い」=陰、「温める・収縮する・水分が少ない」=陽とするエネルギー的な分類です。

- 例:トマト、きゅうり、スイカなどは陰性

- 例:ごぼう、味噌、梅干しなどは陽性

酸性・アルカリ性の分類とは

酸性・アルカリ性の分類は、食材そのものではなく、食べたあと体内で代謝されたときに、最終的にどのような酸性度(尿や体液など)に影響するかで分けられる分類です。

- 酸性食品:肉、魚、卵、白米、白砂糖、アルコールなど

- アルカリ性食品:野菜、海藻、果物、大豆製品など

陰陽と酸性・アルカリ性の食材の関係性と共通傾向

以下のように、必ずしも一致するわけではないものの、一部に共通する傾向があります。

| 性質 | 陰陽での傾向 | 酸・アルカリでの傾向 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 野菜全般 | 多くは陰性 | アルカリ性 | トマト・きゅうりなどは陰性かつアルカリ性 |

| 精製糖・白米 | 陰性 | 酸性 | エネルギーを拡散させる性質が共通 |

| 肉・卵 | 陽性 | 酸性 | 陽性の収縮力と酸性の代謝残留が共存 |

| 海藻類 | 中庸~陰性 | アルカリ性 | 浄化・排出系に作用、陰性でも健康効果が高い |

| 発酵食品 | 陽性が多い | 中庸~アルカリ性 | 梅干し・味噌などは体質を陽に傾けつつ調和 |

陰陽と酸性・アルカリ性は思想・目的が異なる概念です。

陰陽は主に「身体へのエネルギー的な作用」に着目し、体質・気候・感情とのバランスを取る指針となります。

酸性・アルカリ性は「血液や体液の代謝後のpH環境」に注目し、体内環境(とくに腎臓・尿など)への影響を重視します。

そのため、両者を混同するのではなく、補完的に活用することが理想的です。

陰陽を知ることで自然と響き合う食生活へ

陰陽バランスを意識することは、食事を通して自然との対話を行うことでもあります。食材の持つ性質を知り、今の自分に必要なものを見極めて選ぶことで、食事は単なる栄養摂取ではなく、心と体を整える儀式のようなものになっていきます。

陰陽は、正解のある理論ではなく、日々の暮らしの中で体験として磨かれていく知恵です。身のまわりの食材の性質に目を向け、季節の流れに寄り添いながら食事を整えることが、結果的に心身の安定と調和につながっていきます。