マグネシウムが睡眠に与える効果、不眠の時、マグネシウム不足かも

「なかなか眠れない」「夜中に目が覚めてしまう」――そんな不眠の悩みの裏には、意外にもマグネシウム不足が隠れているかもしれません。マグネシウムは体のリズムを整え、神経を落ち着かせる働きを持つミネラルで、快適な睡眠には欠かせない存在です。

特に塩化マグネシウムは吸収率が高く、サプリメントや経皮吸収で手軽に取り入れられることから注目されています。本記事では、マグネシウムが睡眠に与える効果や、不眠と栄養の関係、さらにおすすめの摂取方法について詳しく解説します。

マグネシウムの体内での役割とは

マグネシウムは、人間の体に必要な必須ミネラルのひとつで、体内で300種類以上の酵素反応を助けています。エネルギーの産生や筋肉の収縮、神経伝達の調整、血圧の維持などに関わり、特に神経の安定やリラックスには欠かせない栄養素です。もし不足すると、筋肉のけいれんやイライラ、不眠など心身の不調が現れることがあります。

成人のマグネシウムの必要量は1日どれぐらい?

成人が1日に必要とするマグネシウムの推奨量は、厚生労働省の基準で男性は約340〜370mg、女性は約270〜290mgとされています。これは年齢やライフステージによって変わりますが、ストレスや過度なアルコール、加工食品の多い食生活などで不足しやすいのが特徴です。

緑黄色野菜、海藻、ナッツ類、豆類などの食品から意識的に摂取することが、不眠や体調不良を防ぐためにも大切です。

| 食品 | マグネシウム含有量(mg/100g) | 300mg摂取に必要な量(g) |

|---|---|---|

| わかめ(乾燥) | 1100 | 27.3 |

| ピーナッツ(乾燥) | 200 | 150.0 |

| 豆腐(木綿) | 120 | 250.0 |

成人の場合のマグネシウム基準量である300mgを摂取する場合には、含有量が多い乾燥わかめの場合で27.3g必要であり、これは300円くらいで市販されている国産の乾燥わかめ1パック分以上の量になってしまいます。

木綿豆腐で摂取する場合には、豆腐1丁で約400g と言われており、3つ入りなどの小分けになっているパックの豆腐の場合には 1パック 150g 程度なので、やはり摂取するのはなかなか大変な量になります。

マグネシウムと睡眠の関係と効果

眠りにつくためには、神経を鎮める物質であるGABA(γ-アミノ酪酸)の働きが重要です。マグネシウムはこのGABA受容体の働きを助け、神経を落ち着かせる役割を果たします。さらに、体内時計を整えるメラトニンの生成にも関わっており、深い眠りに入るためのサポートをしてくれます。実際、マグネシウムを十分に摂取している人ほど入眠しやすく、夜中に目覚めにくいという研究結果も報告されています。

マグネシウムはいつ飲むと良いか

サプリメントで摂る場合、タイミングも効果を左右します。一般的には、夕食後や就寝の1〜2時間前に摂ると、神経をリラックスさせて眠りやすい状態をつくると考えられています。また、胃腸が弱い人は食後に飲むと吸収が安定しやすく、胃への負担も少なくなります。日中の疲れや緊張をやわらげる目的で朝に摂る人もいますが、睡眠を改善したいなら夜がおすすめです。

マグネシウムを飲むなら塩化マグネシウムの粒子タイプがおすすめ

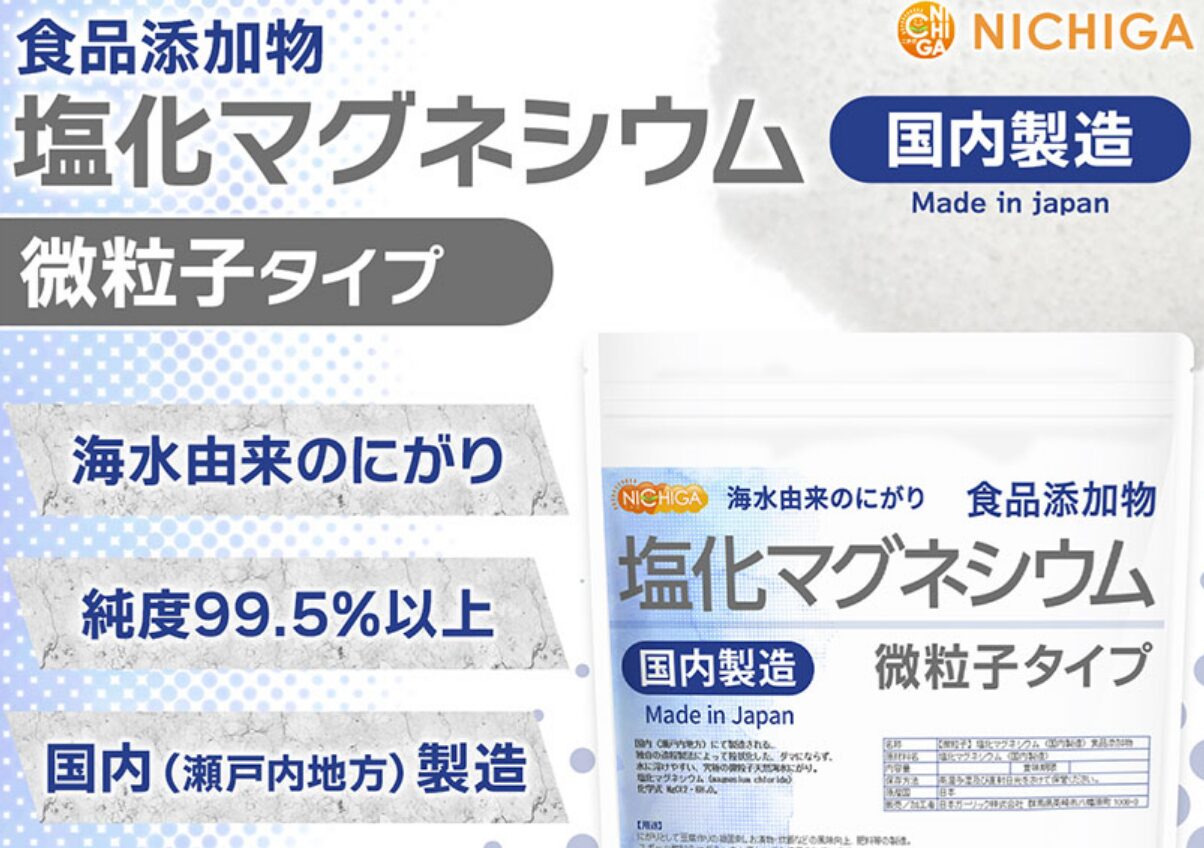

マグネシウムには酸化マグネシウムやクエン酸マグネシウムなど複数の形があります。その中でも塩化マグネシウムは吸収率が高く、体内で効率的に働きます。

粒子タイプは水に溶けやすく扱いやすいため、飲み物に混ぜて摂取したりサプリメントとして加工された製品も多く、日常的に取り入れやすいのが特徴です。

こちらがおすすめ

マグネシウムの経皮吸収にも塩化マグネシウムが扱いやすい

マグネシウムは経口摂取だけでなく、皮膚からも吸収できます。塩化マグネシウムを溶かした「マグネシウムオイル」や入浴用のフレークは、肌からじんわり吸収され、筋肉の緊張をほぐしリラックスを促します。就寝前の入浴に取り入れると、体を温めながらマグネシウムを補給できるため、安眠のサポートとして人気です。

睡眠改善のために栄養の見直しを

不眠の背景にはストレスや生活習慣だけでなく、栄養の不足も関係していることがあります。マグネシウムはもちろんのこと、カルシウムやビタミンB群、トリプトファンなども睡眠に深く関わります。偏った食事や過度のアルコール・カフェイン摂取はマグネシウム不足を招きやすいため、バランスのとれた食生活を意識することが大切です。

まとめ

眠れない夜が続くと、精神的にも体力的にも消耗してしまいます。そんなとき、マグネシウム不足を疑ってみるのも一つの視点です。体内のリズムを整え、心を落ち着かせる働きを持つマグネシウムは、自然な眠りへと導く頼もしい味方になります。サプリメントや経皮吸収を上手に取り入れ、栄養のバランスを見直すことで、快適な睡眠環境を整えていきましょう。

こちらがおすすめ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cce9229.20a244df.4cce922a.4b26f425/?me_id=1255411&item_id=10001466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fenkamag-bi%2Fenkamag-b_y1kg.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cce9229.20a244df.4cce922a.4b26f425/?me_id=1255411&item_id=10001466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fauc-garlic%2Fitem%2Fenkamag-brs%2Fenkamag-brs_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)