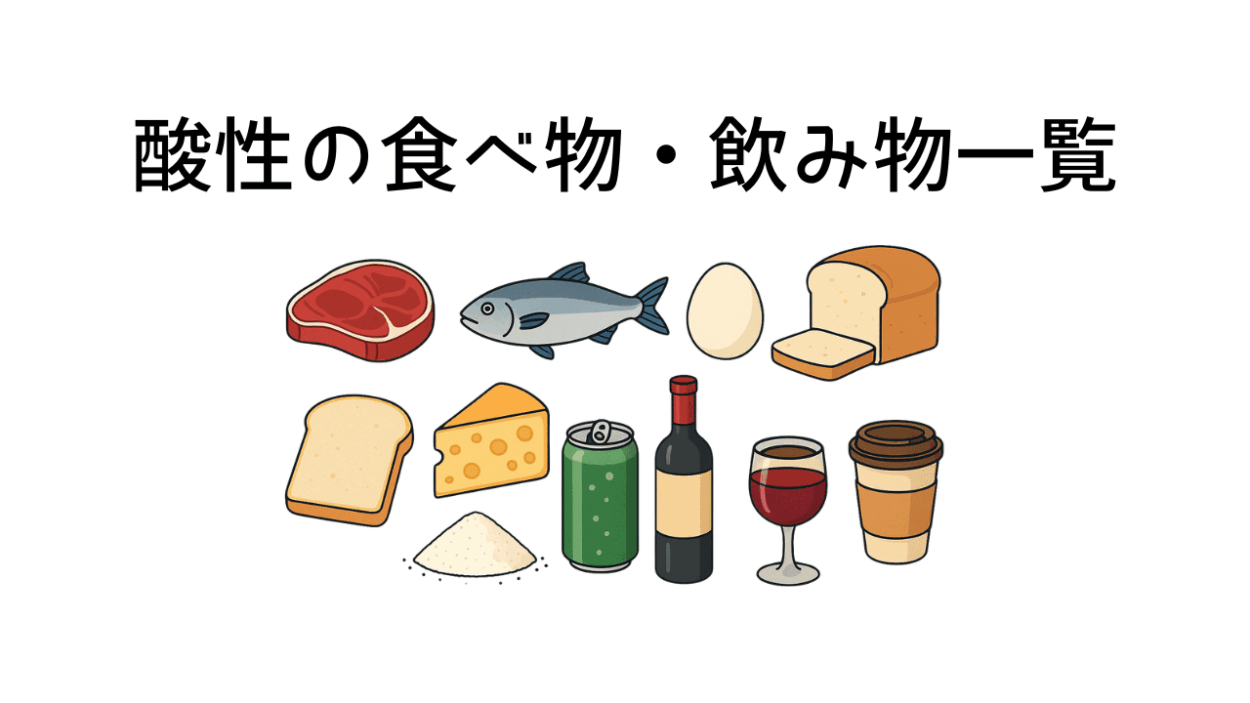

酸性の食べ物・飲み物一覧、体への影響とは?

毎日の食事や飲み物が、あなたの心と体、さらには運気の流れにまで影響を与えているとしたらどうでしょうか?

実は、食べ物や飲み物には「酸性」「アルカリ性」といった性質があり、それぞれが私たちの体内環境に異なる影響を与えています。

特に現代人の食生活では、酸性の食品が多くなりがち。知らず知らずのうちに身体が“酸性体質”に傾くと、健康だけでなく気力や集中力、さらには運の巡りにも関わってくることがあるのです。

ここでは、酸性食品の特徴や具体的な例、体や歯への影響、そして理想的な食事のバランスについて詳しくご紹介します。

酸性の食べ物・飲み物とは?特徴と主な種類

「酸性食品」と聞くと、レモンや酢など“すっぱい味”を想像するかもしれませんが、実際にはそれだけではありません。

この分類は、食べ物が体内で燃焼・代謝されたあとの“燃えカス(残留物)”が酸性かアルカリ性かによって分けられています。

主に、たんぱく質や糖分、脂肪分を多く含む食品が酸性に分類されやすく、加工度の高い食品、飲料、動物性食品に多く見られます。

| 分類 | 食品・飲料の例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 酸性食品 | 肉類、魚介類、卵、白米、小麦粉、チーズ、砂糖、清涼飲料水、アルコール、カフェイン飲料(コーヒー・紅茶) | 体内で酸性の老廃物を残しやすい。エネルギー源としては必要だが摂りすぎに注意 |

| アルカリ性食品 | 野菜(葉物)、果物(柑橘類含む)、海藻類、きのこ、大豆製品、いも類、梅干し | 酸性に傾いた体を中和する力がある。体の巡りや代謝を整える作用が強い |

酸性食品が体に与える影響とは?

酸性食品を摂ること自体は悪いわけではありません。

問題になるのは、「偏り」と「過剰摂取」です。酸性食品中心の食生活が続くと、体内のpHバランスが乱れ、疲労感や頭痛、肩こり、肌荒れ、便秘、集中力の低下といった不調が出やすくなります。

身体は常に弱アルカリ性(pH7.35前後)を保とうとする性質があり、酸性に傾くと体内のミネラル(カルシウムやマグネシウム)を使ってバランスを補おうとします。その結果、骨や歯のミネラルが奪われやすくなり、長期的には老化の進行や生活習慣病リスクにもつながりやすいとされています。

歯へのダメージにも注意!酸性飲料と「脱灰」

酸性の飲み物が特に問題になるのは「歯へのダメージ」です。

炭酸飲料やジュース、酢系飲料、スポーツドリンクなどのpHが5.5以下になると、歯のエナメル質が溶け始める「脱灰(だっかい)」が起こります。これはむし歯の初期段階とも言える現象です。

特に、酸性飲料をちびちび飲んだり、寝る前に摂取したりする習慣がある人は、知らずに歯の表面を傷めている可能性があります。

口腔内の健康を守るためにも、酸性飲料を飲んだ後は水を一口飲む、すぐに歯を磨かず30分ほど時間を置いてからケアするなどの工夫が大切です。

理想的な「酸性・アルカリ性」バランスは?

健康運を整えるには、酸性とアルカリ性のバランスを意識する食生活が欠かせません。

理想は「酸性3:アルカリ性7」または「酸性4:アルカリ性6」とされており、アルカリ性食品を意識して多めに摂ることで、体内の酸化ストレスを抑え、代謝や免疫、気の巡りまでスムーズになると考えられています。

たとえば、肉や魚を食べるときには必ず野菜や海藻、きのこを添える。白米だけでなく雑穀を混ぜる。外食やスイーツが続いた日は、野菜スープや味噌汁などで整える――そんな“ちょっとした意識”が、体にも心にも変化をもたらします。

食事を整えることは、心と運気を整えること

酸性食品は、体にとって欠かせない栄養源でもあります。重要なのは、偏りすぎず、アルカリ性食品とのバランスを保つこと。

日々の食事の中で「今、自分が何を多く摂っているか」「体調が乱れていないか」を見つめ直すことは、身体のメンテナンスだけでなく、精神的な安定や運気の流れにもつながっていきます。

体は食べたものでできているという言葉の通り、毎日の選択が未来の自分をつくります。

酸性とアルカリ性、その性質を知り、丁寧に食と向き合うことで、自然と健康と開運の道が開かれていくはずです。